السني الأخير والعلوي الجديد في سوريا

لنتخيل سوريا جميلة بدون سنّة مسلمين. لا تفجيرات، لا دواعش، لا جبهة نصرة، لا هتش، لا كل هذا الطيف الإسلامي الجهادي، لا ذقون طويلة بشعة، لا حجاب قبيح، لا خمار أسود ملوثٌ للبصر، لا مجتمع أبوي ذكوري يقمع المرأة، لا مزيد من هؤلاء المتخلفين الذين يأتون بالكثير من الأطفال ويرمونهم للشارع، الأقليات اللطيفة ستعيش بسعادة أبدية تمارس “هرطقاتها” الطائفية والإثنية دون ما يعكر صفوة شطحاتها، وحان الوقت للمرأة الجميلة أن تطلق شعرها الأنثوي المكبوت في الهواء لتداعبه الرياح وأخيراً.. وأخيراً..

تقول القصة أنه في صباح أحد الأيام العشوائية، ودون أي سبب سوى الملل وقلة الصنعة، استيقظ السنّة السوريون يريدون الدم وإبادة كل الأقليات الأخرى للتسلية، لم يكن يهمهم قتيلهم لطالما كان أقلية، فقتل الأقليات بالذات تسلية مضاعفة. أقليات سوريا، تلكم الجماعات البريئة، “الوطنية جدا”، التي ما برأت أن أكدت مراراً وتكراراً على حبها وتعلقها بسوريا ونسيجها وتضحياتها للمحافظة عليه. أما السنّة، أولئك اللاوطنيون المتخلفون، كانوا دوماً نعرة في وجه تقدمية الأقليات، ومثبطاً أمام تعاظم مظلومياتهم، وحاجزاً رافضاً مانعاً لوصولهم إلى الحكم وممارسة العلمانية السياسية.. آه فقط لو كُسرت شوكتهم! آهٍ آه..

أعلاه كانت سردية من تلك السرديات الدارجة، وحالياً: الناجحة. وفي مظهر عبثي أيما عبث، كثيرون ممن توجب عليهم محاربة تلك السردية كان قد انتهى بهم الأمر أن روجوا لها.

وقد تجاهلت جميع الأطراف العالمية والمحلية، سياسةً وعسكرةً وإعلاماً، سردية الطبقة المتوسطة من سنّة المدن بعلمانيهم وبمتدينيهم، وهم معظم السنّة ومحور ثقلهم والعمق الديموغرافي لسوريا وحَمَلة التجارب والسرديات الأكثر موضوعية عن الثورة السورية، نحن نتكلم هنا عن ثوار حمص وحماه ودمشق ودرعا.. الخ.

تخيلَ هؤلاء الأخيرون سوريا جميلة، يعيش بها الجميع تحت ظل القانون والمحاسبة والمواطنة، وبخجل لفظي لا سلوكي أرادوا علمانية ما، ضمن نظام ديمقراطي متوازن لا يسمح لا لأقلية ولا لأكثرية هوياتية أن تطغى على الآخر، على الأقل لا تطغى بشكل مستدام، لا شيء يطغى سوى الأجندة السياسية التي تحقق مصالح الشعب، كما يقررها الشعب. أرادوا سياسة مأمونة تمكّن أفراد المجتمع من التركيز على تنمية مجتمعهم المحلي والأهلي، والانفتاح والتواصل مع الآخر والسماع له، ولربما تقبله أيضاً، و تعزيز المبادرة المدنية والفردية.

محجبةً أم “على القرعة”، حليقاً أم ذا ذقنٍ، العم حنّا أم العم معاوية، لا يهم ما يبدو من شكلك أو اسمك، ما يهم أهليتك لإفادة المجتمع حولك، فإن كنت مضراً له أو متقاعساً عن خدمته، تُكره، وإن أفدته أُحبِبت.. نطالب بحرية الكره، وحرية الحب أيضاً. نطالب بحب مدننا، وحب كل من يحب مدننا ويريد الخير لها ولساكنيها. للمجتمع السوري روحٌ وجب المحافظة عليها، أصدقاء العائلة وضيافة الأعراس وحضور العزاء وزيارة الرحم وطقوس العيد وسُفرة رمضان وجلسة التلفاز بعد الإفطار حول مسلسل “الفصول الأربعة”، كلها بذواتها هي روحٌ ثقافية.. بعيداً عن مغزاها الديني، وأقرب لمغزاها الاجتماعي (وهذا المغزى يعاديه الكثير من “العلمانيين”، ويفتقده الكثير من المهاجرين التي تئن نفوسهم لمجتمعهم الضائع).

كان هذا المشروع الذي فشل.. السردية التي طُمست.

انجلى لي أن كان الكثيرون ينتظرون موتنا وطمس سرديتنا، كانوا هناك يتربصون بنا وينتظرون لحظة هيمنتهم—”الديموغرافية” لربما؟—ليخرجوا بما أتوا به من أجندات غريبة، أجنبية، عدوانية، فئوية، استشراقية، كانت لترفضها الديموغرافيا القديمة العميقة العضوية، تلك التي ورثت حجارة حمص السوداء وسور دمشق المنيع، وبينما نحن ندفن أحبتنا ونبكي عليهم، كانوا هم هناك يتربصون بنا كما تربص الشيطان الشامت بالمسيح عند تعذيبه، ويتمنون أن تزل أقدامنا ونلحق فقيدنا إلى القبر ليأتوا هم ويطمرون التراب علينا.. ليدفنوننا أحياءاً مع موتانا.. ونحن، من تبقى، لا بواكي لنا، فقد مات كل من كان ليبكي علينا.

السنّي الأخير:

السنّة ليسوا جماعة طائفية ميتافيزيقية تُعرفها طقوسهم الدينية، بل باتوا جماعة ثقافية، منهم العلمانيون ومنهم الإسلاميون.. أهدافهم واحدة، مصيرهم واحد، تنميطهم واحد. أعداؤهم لا يفرّقون بين علمانيهم ومتدينيهم، وحربهم مع باقي الطوائف، بالأخص العلوية، هي حرب ثقافية بالمقام الأول، لا حرب ميتافيزيقية، هي حرب بين طريقتي حياة، وهذه أخطر من الحرب الطائفية، فحتّى وإن حُلّت الفوارق الدينية بين الطائفتين، سيبقى العداء الثقافي باقياً وعابراً. ومن بعد هذا الذكر فسأقصد بكلمة “سنّة” تكوينها كجماعة ثقافية، لا كجماعة طائفية، وبكلمة “أخرى” و”آخر” و”آخرون” ضمن علامتي تنصيص كـ(كل الطوائف الأخرى+الأكراد) ومرة أخرى، فإن المقصود بشملهم بهذا الشكل، هو تكوينهم ثقافياً، لا ميتافيزيقياً أو طقسياً. وهذه المقالة مأخوذة من منظور سنّي بحت، وانعكاس لما يراه المجتمع السنّي.

إن هذه الثقافة السنية هي التي استُهدفت في السنون الأخيرة.. إن السّنة يواجهون شبه حرب إلغاء ضدهم. إنها حرب بين أقليات مستشرقة طغيانية، وبين أصحاب هوية عضوية حقيقية..

أبى السّنة التطرف، وفي اليوم الذي تأسلمت وتعسكرت به الثورة، نزلت التعبئة الثورية في الشارع من 70% من الشعب السوري (معظهم سنّي) أيام المظاهرات السلمية والمدنية، إلى ما يقرب الـ5% عند التسلح الجهادي. أي نزلت النسبة بمقدار 92.86%.

لم يرد هؤلاء ال92.86% من الثوار أسلمة الثورة.. لكن كان رد الأقليات المتوحشة أن عممت عليهم كل صفات الشيطنة والسواد بالرغم من هذا، وبكل تعامٍ عن النسبة أعلاه.

لم يميز العلوي والشيعي بين السنّي العلماني والسنّي المتدين، ولا بين الـ92.86% والـ 7.14% منهم. وكان السّنة المتدينون ينبهون علمانيهم عن وحشية الأقليات الشيعية ووجوب عدائهم في حين تجاهل العلمانيين لهذا التنبيه، فقد كان المتدينون والعلمانيون يتبادلون تجاهل بعضهم آنذاك. ضعف التواصل هذا وشخصنة النزاعات باء بأن تحذيرات الطرفين المهمة والمفصلية لم تصل للآخر، وانتهينا بكارثة بحق الإثنين.. إبادة حقيقية.

في عام 2010، كان السنّة من غير الأكراد يشكلون 64% من سكان سوريا، وفي 2018 أصبحوا 48.9% (المصدر). هذا ما يمكن القول عنه أنه ظاهرة تلاشٍ في التعداد السكاني، وتعطى بالمعادلة

P1 = P0 . (e)rT

حيث P1 هي النسبة المئوية في سنة ما

P0 هي اللحظة(أو السنة) المبدئية المراد المقارنة معها

e هو عدد أويلر

r هو معدل التلاشي

T هو فرق السنين بين الP0 و P1

وبحسب المصدر المذكور سابقاً، وباستخدام المعادلة السابقة، يمكن حساب معدل التلاشي r باعتباره مجهولاً، والذي ساوى -0.03364

وفصلتُ الأكراد عن السنّة لأسباب سأذكرها بالقسم بالتالي من المقال.

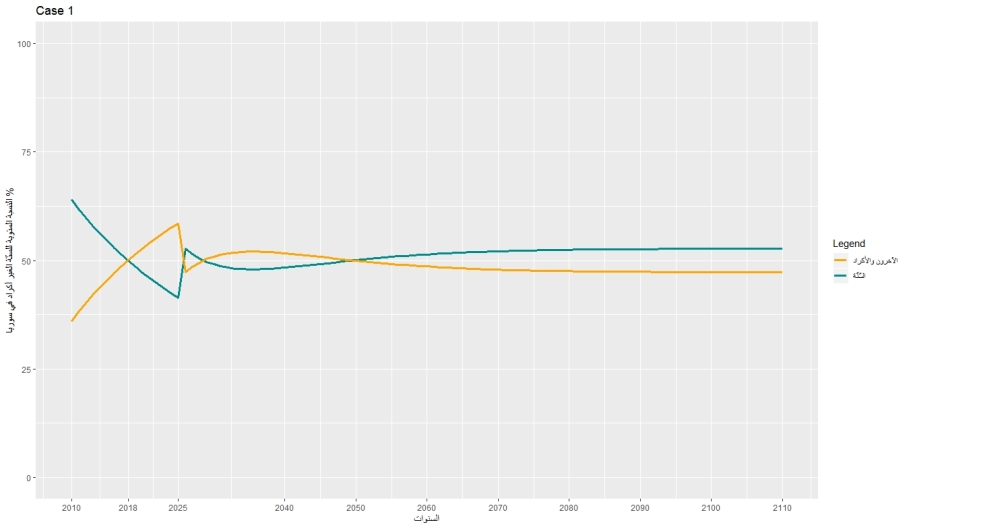

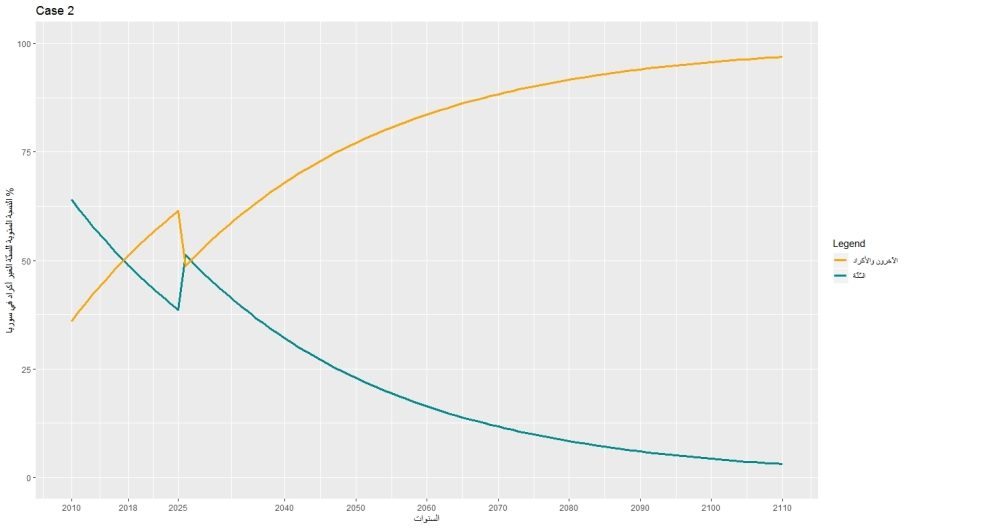

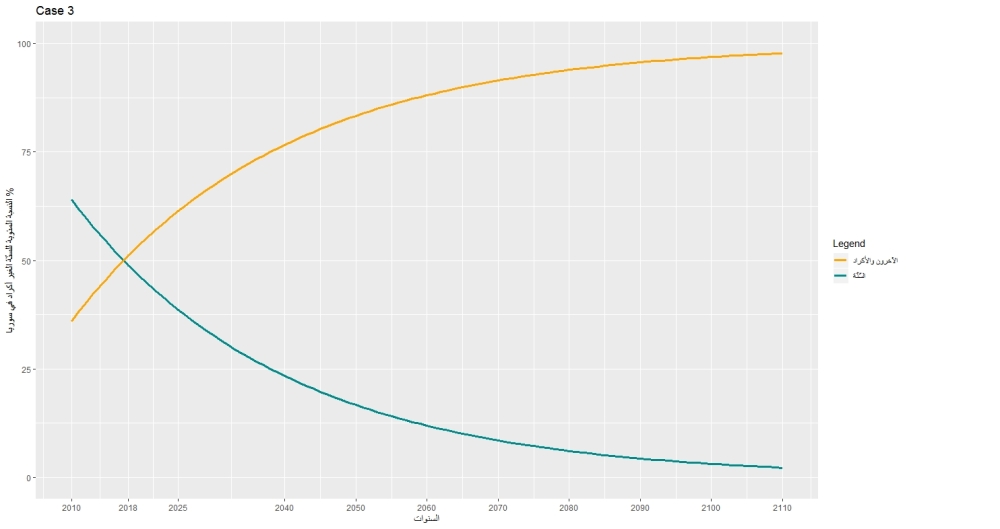

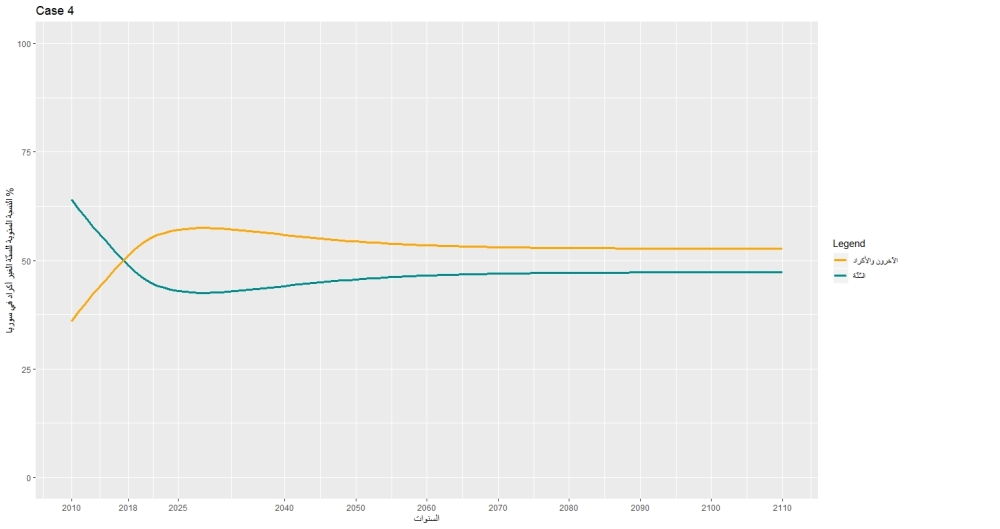

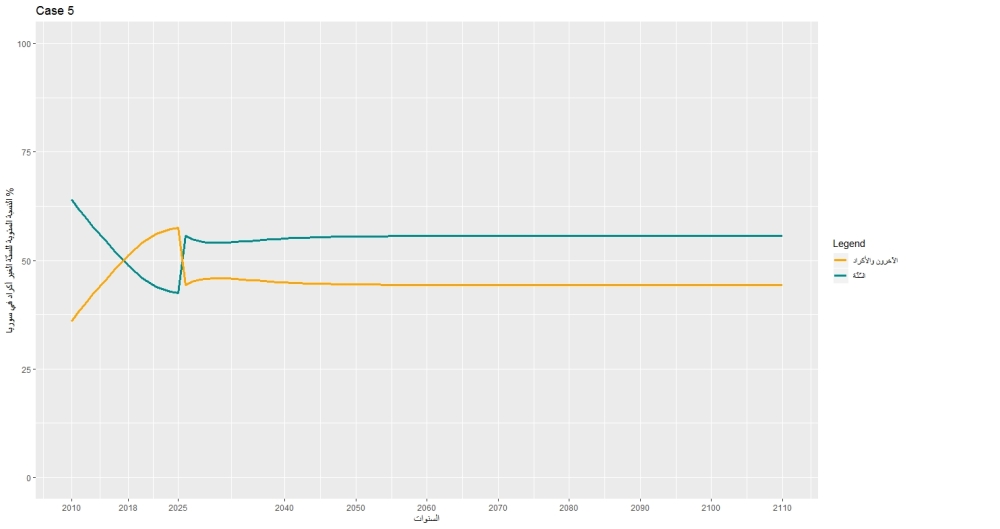

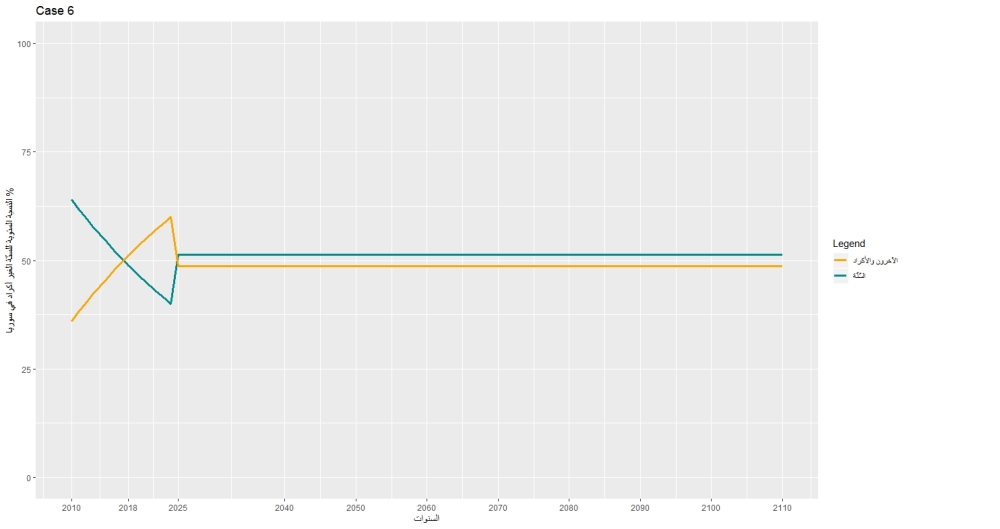

يمكن نمذجة تلاشي السّنة ديموغرافياً حسب المعادلة أعلاه. واستطعت (بمساعدة أصحاب الخبرة) توليد 6 سيناريوهات شبه واقعية ومحتملة مما سيحدث في المستقبل حتى مئة سَنَة إلى الأمام. السُّنّة باللون الزيتي، “الآخرون” بالبرتقالي. اعتمدت هذه النماذج على ثلاثة متغيرات، وجود/غياب النظام، عودة/عدم عودة نصف اللاجئين، وإرخاء/عدم إرخاء القبضة الأمنية (وهذه الأخيرة يترتب منها تغيير معدل التلاشي).

السيناريو الأول: يبقى النظام، وبحلول عام 2025 يعود نصف اللاجئين (السّنّة) ويتم إرخاء القبضة الأمنية رويداً رويداً عبر السنين

السيناريو الثاني: يبقى النظام، وبحلول عام 2025 يعود نصف اللاجئين (السنّة)، ولا يتم إرخاء القبضة الأمنية أبداً عبر السنين

السيناريو الثالث: يبقى النظام، لا أحد يعود من اللاجئين، ولا يتم إرخاء القبضة الأمنية أبداً عبر السنين

السيناريو الرابع: يبقى النظام، ولا أحد يعود من اللاجئين، ويتم إرخاء القبضة الأمنية رويداً رويداً عبر السنين

السيناريو الخامس: يرحل النظام، وبحلول عام 2025 يعود نصف اللاجئين (السنّة)، ويتم إرخاء القبضة الأمنية رويداً رويداً عبر السنين

السيناريو السادس: يرحل النظام، وبحلول عام 2025 يعود نصف اللاجئين (السّنّة)، مع اختفاء القبضة الأمنية تماماً

من بين ال6 سيناريوهات أعلاه، 3 سيكون فيها السنة أقلية نسبية حتى 100 سنة إلى الامام، و2 سيكون فيهما التلاشي تدريجياً حد الانقراض. وعن السيناريوهات الثلاث الأخرى التي توحي بكون السنّة أكثرية بعد 100 سنة، واحد منها لن يتحقق إلا على مدىً متوسط (سنة 2050 تقريباً)، وإثنان سيكون فيهما التقارب الديمغرافي مع “الآخرين” متقارباً حداً خطيراً. هذه الاحصاءات والنماذج ليست مثالية تماماً، لكنها تعطي صورة عامة قريبة لواقع ما قد يحصل. ستكون السنين القادمة صراعات ديموغرافية على الهيمنة.

بحلول 2020 يستنبئ النموذج بأن تعداد السنّة في سوريا سيكون بين 45.72% و 47.21%

إننا نتلاشى، ولربما ننقرض.. إننا نموت ونتعرض لإبادة، ولا يبدو أن أحداً يكترث

في خضم في هذه المعمعة، نرى أنه جرت العادة مؤخراً أن يزهق الفرد السنّي نصف جلساته التقديمية وهو يستبق تبريء نفسه من “الإرهاب”، في ظاهرة مقرفة من عقدة النقص والأدلجة وتقبل البروباغاندا والاستشراق، في حين أن الواقع يدل أن الإرهاب يحصل بحقه، لا هو ما يسبب الإرهاب. وعلى مستوىً جمعي، ظهرت شريحة كاملة مشابهة لذلك الفرد، كانت قد اجتافت عقدة النقص والذنب وتبرئة الذات واقتنعت بالرواية الاستشراقية عن السّنة، فباتت تياراً يترجى الغرب بأن يصدقه أنه “تقدمي، نسوي، بيئي، مُتَنور، علماني، معادٍ للإرهاب، ضد تعدد الزوجات..” وغيرها من القضايا الاجتماعية، منها المُصَدّر ومنها المحلي، لكن معظمها قضايا لاسياسية. إنه كما لو أنه ولد في لعنة لن يكسرها سوى الغربي البعيد.

السني الأخير، ذلك الذي سيعيش(أو بالأحرى سيموت؟) بعد مئة عام، سيكون سنياً مُروضاً ساذجاً، علمانياً على الأغلب، من أنصار “التعايش والسلام”، رومانسياً مخدراً حد العمى، يبرئ نفسه من الإرهاب فور لقائاته الأولى كأنه متهم، وكأنه يبرر افتراضات الآخرين بأنه متهم أيضاً، لاسياسياً، عدواً لجماعته السنّية إذ سيكون مع المعسكر الذي يقول بوجوب “تفكيك المجتمع المتخلف”. سيكون شخصاً فئوياً يبحث عن جميع التيارات الفئوية اللاسياسية الممكنة التي يحاول حشر نفسه للانتساب إليها، مع إنكارٍ مقصود ومستمر لهويته السّنية والتي تعني تباعاً معاناته من أزمة هوية. هذا السنّي سيكون، بل يكون، عدواً للسّنة ويريد فناءهم وعالة عليهم. إنه مستهلك وطفيلي.

اليوم، حُصر السّنة في زاوية لا خلاص منها، إنهم الآن قطة فزعة تريد خدش كل ما يقترب منها، لا حل سوى الانتكاص إلى هويتهم وتعزيزها والدفاع عنها من الإفناء.

لم يكن صادق جلال العظم أحمقاً، بل كان مفكراً كبيراً، وعندما اتُهم بانتكاصه “لصالح طائفته” بالرغم من أنه معروفٌ بعلمانيته الشديدة (ولربما إلحاده حتى) لم يكن هذا تناقضاً أو توصيماً وهمياً.. كان واقعاً وخطوة صحيحة (برأيي على الأقل) ومتماسكة منطقياً من قبله للتأقلم مع التغيرات في البيئة حوله. كل العلمانيين السنة عليهم أن يعوا أنهم منمطون مع المتدينين السنة مهما حاولوا الهرب، وأنهم يفنون معهم.. على كل السنة العلمانيين أن يكونوا مثل صادق جلال العظم.. علمانيين ميتافيزيقياً، سنّة ثقافياً وهوياتياً، دون أي عقدة نقص أو أزمة هوية.. ومن يريد للسنة الإبادة عليهم أن يريدوا لهم الإبادة بالمقابل. العلمانية لا يجب أن تحل على السنّة إلا إذا أراد السنّة ذلك، وعلى الريادة العلمانية في سوريا أن تولد من خلفية سنية حصراً.. على خطى صادق جلال العظم..

العلوي الجديد:

في سوريا، معظم الفئات “الأخرى” تريد أن تكون علويةً. لا نملك “آخر” يريد أن يكون سورياً، العلوية أفضل من “السورية Syrianism” لمعظم هذه الأقليات والفئات ولشريحة من السّنة نفسهم. لا أحد يريد أن يرى سردية الأكثرية السنّية كما يراها السنّة. “الآخرون” يريدون أن يكونوا حذاءاً عسكرياً، لا مواطنين مدنيين مُساهمين. ومهما حاولت، لم يعد يمكنني تجاهل العلاقة الطردية بين أن يكون المرء من أقلية، وبين كونه على الأغلب عدواً للثورة، مقتنعاً ببعبعة للسنّة، وموالياً للنظام(ولا يهمني إن كانت موالاته عن خوف أم عن ولاء حقيقي)، هذا الافتراض التنميطي بات مدعوماً بدلائل منطقية وتوكيدية تراكمت عبر السنون الماضية، وكلها تعزز هذه الذهنية السنّية الآخذة بالتوسع. لا يمكن للسّنّة أن يكونوا سوريين في حين أن جميع “الآخرين” يريدون أن يكونوا علويين، بل من المخطئ والأحمق على السّنة أن يكونوا سوريين في هذه الظروف. وليست “علوية” طائفة بعد اليوم، إنها بنية ثقافية، إنها شتيمة ووصمة تحمل معاني “طغيان الأقلية” والتي يمكن تعميمها على كل الأقليات، بما فيها تلك الإثنية.

القاعدة في سوريا عن الإثنيات هي أن تندمج ضمن إطار أعم لربما اسمه “الثقافة الشامية”.. سمّه ما شئت. وتلك الاستثناءات التي لا تندمج تغدو ديناً أو طائفة طغيانية. من التركمان حتى الشركس والألبان والبلغار والبوشناق، وحتى لدرجة ما، الأرمن، كان السائد أن تندمج هذه الإثنيات، ولم يكن المجتمع السوري يوماً منغلقاً اتجاه دمجهم، بل على العكس سهّل اندماجهم. ويبدو أن من لم يندمج.. ما اندمج إلا لأنه لم يرد أن يندمج.

سأقول قصة: في عيني ثلاثة شظايا محترقة صغيرة كانت اخترقت جفوني وأحرقتها يوم جمعة آزادي في 20 أيار 2011، ولا يزال المرء يستطيع رؤيتها بعض الشيء إن دقق قليلاً. لم أشعر بالندم عندما نزفت في جمعة أزادي، كنت فخوراً جداً بمناصرتي ثورتي وقضاياها المُعرب عنها من اسم هذه الجمعة. لم أشعر في تلك الأيام بخوف أو تريب من العلم الكُردي ذو الشمس (وأنا ذو الأصول التركمانية)، كنت أرفعه، أهتف له، أتعاطف مع المنتمين إليه، لم يكن لدي أدنى مشكلة معه.

لكنني قد كنت أحمقاً، كان علي أن أخاف من كل علمٍ غير علم الثورة السورية. لم يفرق سلوك العلم ذو الشمس عن سلوك الأعلام السوداء والبيضاء الإسلامية.. وثلاثة شظايا في عيني قد لا تكون ندبة شرفٍ أبداً، بل لربما ندبة عارٍ حتّى. لقد كنت ساذجاً، أنني أنا ابن حمص آمنت بوحدة السياق والآمال مع ابن عفرين والدرباسية. ثلاثة شظايا بكيت دماً بعدها، لو استطعت لأعدتها إلى من أطلقها علي، لطلبت منه أن يخبئها لي ليوم آخر أكثر أهمية لي.. أكثر “معنىً” لي. أشعر بالغدر الشديد، أشعر بسكين في ظهري وشظايا محترقة في عيني. ليس هذا لإنني أكره الأكراد إثنياً، بل لإنني بت—مثل الكثيرين—أتريب من الكردي والهوية الكردية كما لو أنها .. علوية!

ولدت “قسد” من هذه الحرب، هم اليساريون الجميلون كما يُسَمَون في الغرب، اليسارجيون القميئون في لغة الشرق، الطابور الخامس في لغة الثورة. واستهدفت قسد الشريحة الأكثر تطرفاً ولاسورية من الأكراد، والتي لاحقاً شدّت مساحة معتبرة من الطيف الكردي بشكل أو بآخر لاعتناق السردية القسدية الأقلوية القبيحة، حتى جعلت شظاياي الثلاث وبكائي الدامي يُنسى مع الرياح.. قسد، أصحاب الراية الصفراء بصفراء لونهم، ذلك اللون الذي لم نرَ منه خيراً يوماً، لون السارين والكيماوي، لون اليرقان والمرض. وقد جعل هؤلاء الصُفرُ من الكردي علوياً جديداً.. أصفراً. وأزاد الطين بلّة انضمام السنّة العلمانيين السذّج إليهم، إما انحيازاً يسارجياً أيديولوجيا أو لعقدة نقص وتبرئة من الإرهاب.

بعد أحداث عملية نبع السلام، وانحياز قسد لصالح النظام، حصل شرخ جديد مفصلي شبيه بالشرخ بين الإسلاميين بعد بروز داعش، العلمانيون نفسهم انفصلوا وانقسموا واستقطبوا، منهم رافض لعملية نبع السلام، ومنهم مؤيد، والعديد حيادي إما إيجاباً أم سلباً. وفيما وقف العالم كله يزكّي المظلومية الكردية “المسكينة” بكل لاموضوعية ولاتاريخية وحقد متحيز مقصود ضد الطرف المقابل، فَهِمَ القسم المؤيد للعملية عظمة عداوة العالم للثقافة السّنية العميقة في سوريا ورغبته بتهميش مساهماتها القِيَمِية والمبادئية للثورة السورية، وبات السّنّي المتدين والسّنّي العلماني في نفس المعسكر. بل وتنمّط السّني العلماني—الذي يكره قسد ويقف مع العملية ضدهم—المُطالب بدولة وطنية ليبرالية علمانية قائمة على المحاسبة، مع أبو عمشة. وزاد الطين بلّة أن نجحت كل الآلات الإعلامية بصنع شرخ بين العمق الديموغرافي السني السوري والأكراد. أصبح الكردي ديموغرافيا منفصلة، أصبح مع “الآخرين”، وصار يُحسب كما لو أنه طائفة. بات التريب حاكماً عند لقاء كردي ما في مجلس ما، شعورٌ بعدم الراحة يطغى على الراحة عند لقائه، مداراة للكلام، ملاطفة أوتلطّف، وهروب ورغبة بالتخلص من الحديث أوالتحجج بشيء ما هرباً منه. هكذا، غدى الكردي علوياً جديداً.. غدى أقلية في حين كان من الممكن أن يكون سورياً.

كما قال صديقي لآخر كردي: “لماذا تكتفي بحكم الحسكة وعامودا في حين كان بإمكانك أن تحكم كل سوريا لو وقفت مع الشعب السوري؟”

نعم لبعض من الحدود، كفى انفتاحاً أحمقاً

في بدايات الثورة، ارتكب الثوار خطأ فادحاً. قاموا بالتلبرل لبرلة مُصرفة. فتحوا أياديهم وأبوابهم للجميع، للصالح والطالح، للطاهر وللنجس، للخائن للثورة وللوفي للثورة، لليبرالي والأوتوقراطي، للإسلامي وللعلماني، للمتعصبين للثورة وللـ”مُرتخين” للثورة، للقاعدي والأخواني والشيوعي. كان ذلك بهدف شمل الجميع، بمن فيهم أولئك الذين لا يؤمنون بالثورة ومبادئها. ويا لها من حماقة.

أريد القول أن بعض الحدود، أو لنقل بعض المعايير هي شيءٌ إيجابي وخطوة أفضل من لا معايير. ماذا عن “إن كنت لا تؤمن بمبادئ الثورة فأنت عدوّي”؟، أو “إن لا ترفع علم الثورة فأنت عدوي”؟، أو “إن كنت تريد إبادتي، فسأبيدك عن بكرة أبيك”؟ . معايير بالرغم من بساطتها إلا أن لا اتفاق عليها.

وعن أولئك “الآخرين”، الأقليات المتوحشة، فيما كان سلوكهم سلوك إبادة وخطابهم خطاب عداوة، اعتنق السّنة العكس، فجعلوا خطابهم إبادة وسلوكهم مجرد عداوة، فلا ربحوا الدنيا ولا الآخرة.

والبديل للسّنة الذي أقترحه أن يكون الخطاب عداوة والسلوك أيضاً عداوة.. عداوة مستدامة طويلة الأمد. لا ثقة لنا بالـ”آخرين”، ولن يكون لنا ثقة بهم. لا بأس بأن يفترض السّنة (لا من الفراغ والنزوة! بل من التجربة والتفاعل) أن الأقليات متوحشة بحالاتها القياسية الطبيعية، وأن يتريبوا منهم بدلاً من الانفتاح عليهم. الأقلية لا يُعتمد عليها في بناء وطن، ولا في تكوين بلد أو دولة.. لا يعتمد عليها في شيء.. الأقلوي لاوطني، متوحش، غدّار، عدائي حتى يثبت العكس. فإن تعاون تعاوننا، وإن أراد لنا شراً أردنا له شرّين.

لا يمكن أن تكون وطنياً إن كان لا أحد غيرك يريد أن يكون وطنياً. الوطنية هوية تجمع جميع الفئات تحت إطار المواطنة. البعض لا يريد هوية مواطنة. البعض لا يريد هوية أبداً قائلين “أن الدهر أكل على التحلق حول الهويات وشرب”. من لا يريد أن يعترف على “السورية” كهوية سيبقى بلا هوية، سيملك فراغاً وخواءاً.. وأقول له أن أي هوية أفضل من لا هوية.. وهوية متبلورة أفضل من ستين ألف “فئة” سائلة تعوم في فضاء ما بعد حداثي مقرف.

الدين هوية، بمفهومه العلماني إنه هوية وهوية ناجحة أيضاً، والدين أنفع للتعاضد والمحافظة على استقرار المجتمع—أو بالأحرى “الجماعة”—وتعاضد أفراده وصحتهم النفسية. إنه أفضل من تأرجح اليسارجيين اللاهوياتيين وفراغهم وضياعهم. إنه أفضل من لاهوية. قد يكون أسوء من الهوية الوطنية (بنظري).. لكن لا حل لنا سوى الانتكاص له بزمن رفض فيه جميع “الآخرين” الهوية الوطنية. الدين أداة نجاة. إنه جماعتي التي تدافع عني في حين أن جميع “الآخرين” يهاجمونني. عندما يقف “الآخرون” عن الهجوم، ((قد)) نتمكن من بناء شيء معاً.. لكن للآن، أريد النجاة..

لا يمكن لي تخيل سوريا متنوعة، أفضل ما يمكنني تخيله هو “حق الآخر بالوجود” لكن لا بالتفاعل. فقد قرفنا “الآخرين” لعدوانيتهم الشديدة. أرى سوريا بجدارات غير مرئية بين طوائفها شبيهة بالسور الدمشقي(على منوال: هدول من جوا السور، وهدوليك من برا السور). لهم حاراتهم ولنا حاراتنا، لنا لفة حجابنا ولهم ثيابهم المبهرجة الفاقعة القبيحة الأقلوية.. الصفراء لربما.. لنا أنماطنا ولهم أنماطهم.. إن أتوا للشراء من محالنا نغشهم، وإن طلبوا عقاراتنا نرفض، وإن رغبوا بمصاهرتنا نردهم.. لكم دينكم ولنا دين..

أريد تخيل سوريا بسنّة، يحق لي، ويحق للسّنّة الدفاع عن مصالحهم ووجودهم وتخيل مشروعهم. أريد تخيل جدّتي بتنورة الآنسات المكسرة، ولفّة حجابها الشامية وثيابها المنسّقة الألوان، ماشية بهيبة في شوارع السوق وأرباب العمل يرحبون بها باحترام بالغ “أهلين بالحجة أم أحمد”، وتخيل عمّتي المسنة بجلابية منزل صيفية ونصف حجاب خارجة لشراء “نصف كيلو سكّر” مبررة “تكشفها” بأنها عجوز ولا أحد ينظر إليها وأن الله سيسامحها، وأريد تخيل جارتنا تأتي لنا بالطعام وتدعونا لتبادل الأطباق معها، أود تخيل حبّي لصديقتي القديمة من المدرسة، واستراق اللقاءات والمراسلات وأشعار الحب التي يكشفها الأهل أحياناً متغاضين عنها على الطريقة السنّية، “خليون يلاقو نصيبن” يقولون، ولا نعلم لربما أتزوجها وأبني معها أسرة متماسكة تعيش في مجتمع متماسك مأمون… أود أن أعزّي متوفياً لا أعرفه في الصباح، وأحضر مولداً نبوياً احتفالاً بولادة إبن أحدهم في المساء بخيمة منصوبة بين حجارة حمص السوداء العتيقة، وأن أهدي الطفل الوليد “نقوط ذهب”، أريد التبرع للجامع، وإن لم يتيسر الجامع، فللـ “جمعية” كما تقول العجائز عن أي جهة خيرية عاملة. كم أود لو أمشي بالشارع وأمضي طريقي كله أسلّم إما بالنظر أو بالنطق على أناس أعرفهم أو لا أعرفهم. أشتاق لمجتمعي الأهلي.. أشتاق لمسلسل “الفصول الأربعة” الذي يخاطب كل عائلة سُنّية مدينية من الطبقة المتوسطة في سوريا.. أشتاق لسوريا سنّية.. أما سوريا “الآخرين” فهي ما لا أقدر على قبوله.. هي ما لا يجب أن نقبله.

داعش والنصرة هي لا أحد، هي ما يقارب الـ5% من الشعب السوري بأكثر الأرقام تكارماً.. واليوم بعد تغريب وتهميش وتنفير وعزل أكثر من 90% من السّنّة، متدينيهم وعلمانيهم ووطنييهم، لربما! لربما سيتم تذكر أيام داعش والغبراء بعد عشرين سنة على أنها كانت “نزهة في الحديقة” و”أيام كانت سوريا جميلة”.